Oghum, ou la résonance des pierres, pour harpe solo (2012)

15 juin 2015  “Oghum” est une commande du prestigieux Concours international de harpe Felix Godefroid, qui a lieu tous les deux ans à Tournai (Belgique). L’oeuvre m’a été inspirée par la lecture de plusieurs ouvrages sur la culture celte, dont un sur le renouveau de la harpe dite “celtique” en Bretagne, et par mes promenades dans les monts d’Arrée, dans la forêt magique de Huelgoat, au cap de la Chèvre ou sur l’île aux moines, ainsi qu’en Ecosse. Le concours de harpe celtique de Lorient auquel j’ai eu la chance d’assister, et le musée de la harpe de Dinan que j’ai visité avec beaucoup d’intérêt restent également très vivants dans ma mémoire.

“Oghum” est une commande du prestigieux Concours international de harpe Felix Godefroid, qui a lieu tous les deux ans à Tournai (Belgique). L’oeuvre m’a été inspirée par la lecture de plusieurs ouvrages sur la culture celte, dont un sur le renouveau de la harpe dite “celtique” en Bretagne, et par mes promenades dans les monts d’Arrée, dans la forêt magique de Huelgoat, au cap de la Chèvre ou sur l’île aux moines, ainsi qu’en Ecosse. Le concours de harpe celtique de Lorient auquel j’ai eu la chance d’assister, et le musée de la harpe de Dinan que j’ai visité avec beaucoup d’intérêt restent également très vivants dans ma mémoire.

Oghum a été créée par 9 harpistes venus du monde entier le vendredi 2 novembre 2012, lors des épreuves éliminatoires du Concours Félix Godefroid au Conservatoire de Tournai. Voici les enregistrements “live” de 2 versions parmi mes préférées, celles d’Annaëlle Tourret et d’Annabelle Jarre, toutes deux brillantes finalistes du concours:

Oghum, par Annaëlle Tourret:

Quel compositeur n’a pas rêvé un jour de voir son oeuvre à jamais gravée dans la pierre? Certaines écritures très anciennes sont parvenues jusqu’à nous par ce biais. C’est le cas de l’alphabet oghamique. Les pierres nous fascinent, leur mystère nous envoûte, leurs résonances vibrent en nous, et ce d’autant plus lorsqu’elles ont véhiculé à travers les âges une trace qui témoigne d’une présence, d’un vécu, d’une histoire ancestrale. L’alphabet oghamique, moins connu que celui des runes, est considéré comme sacré. Il était utilisé au 5e siècle en Irlande par le peuple celte. D’après plusieurs historiens et des découvertes, il aurait été inventé au 3e siècle apr. J.-C. à partir de l’alphabet latin. Selon les croyances irlandaises, il aurait été créé par le Dieu celte Ogma (d’où le nom Ogam, Ogham, ou Oghum, en Ecosse). On donne à ce Dieu une image de vieillard avec tous les aspects physiques qui l’accompagnent. Malgré tout, il est considéré comme un puissant combattant et son arme la plus redoutable est la parole. C’est pourquoi il est le dieu de l’éloquence, de la poésie et de la littérature.

L’ogham était visible surtout sur les monuments de pierre et sur les sculptures en bois, mais aussi sur les os. Son usage était réservé aux druides et aux classes sacerdotales. Il était composé de symboles graphiques destinés à transmettre des idées, mais aussi à entrer en contact avec les divinités, ou à des fins divinatoires. Sachant que les druides préféraient la transmission orale de leur savoir, peu de traces écrites ont été retrouvées. Peu d’informations à son sujet nous sont parvenues. L’ogham a cependant pu être décodé grâce aux transcriptions latines, mais aussi et surtout grâce aux bardes qui ont pu avoir accès à une partie de la fonction sacerdotale.

L’ogham était visible surtout sur les monuments de pierre et sur les sculptures en bois, mais aussi sur les os. Son usage était réservé aux druides et aux classes sacerdotales. Il était composé de symboles graphiques destinés à transmettre des idées, mais aussi à entrer en contact avec les divinités, ou à des fins divinatoires. Sachant que les druides préféraient la transmission orale de leur savoir, peu de traces écrites ont été retrouvées. Peu d’informations à son sujet nous sont parvenues. L’ogham a cependant pu être décodé grâce aux transcriptions latines, mais aussi et surtout grâce aux bardes qui ont pu avoir accès à une partie de la fonction sacerdotale.

Oghum est écrite pour la grande harpe classique, dont le mécanisme à pédales m’a imposé certaines contraintes intéressantes à exploiter. Cet instrument à connotation fortement diatonique m’a obligé à aborder le monde des résonances de façon différente des autres instruments polyphoniques. Je m’amusai notamment à lui conférer des sonorités “caillouteuses”, et à abolir les frontières entre les langages diatoniques et chromatiques, leur distinction n’étant, à mon sens, qu’une vue de l’esprit. Oghum est dédiée à deux grandes harpistes de renommée internationale vivant en Belgique: Annie Lavoisier et Sophie Hallynck, présidente du concours Godefroid. Mes deux amies m’ont guidé dans la composition d’Oghum, grâce à leur talent, leur compétence et leurs précieux conseils techniques. Merci à elles.

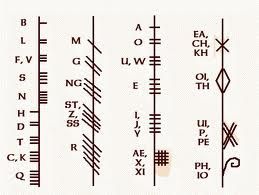

L’alphabet oghamique est composé de quatre groupes de cinq encoches chacun, à gauche, à droite, en travers et au milieu d’une ligne verticale. Plus tard, on y a ajouté un cinquième groupe de cinq diphtongues ou lettres supplémentaires pour représenter les sons étrangers. Chaque lettre est associée à un arbre particulier. La plupart des textes retranscrits en alphabet oghamique le sont en vieux gaélique ; sauf quelques inscriptions supposées être en langue picte. On a retrouvé, aussi, dans les annales d’Innisfalen (Irlande), une inscription oghamique écrite en latin.

L’alphabet oghamique est composé de quatre groupes de cinq encoches chacun, à gauche, à droite, en travers et au milieu d’une ligne verticale. Plus tard, on y a ajouté un cinquième groupe de cinq diphtongues ou lettres supplémentaires pour représenter les sons étrangers. Chaque lettre est associée à un arbre particulier. La plupart des textes retranscrits en alphabet oghamique le sont en vieux gaélique ; sauf quelques inscriptions supposées être en langue picte. On a retrouvé, aussi, dans les annales d’Innisfalen (Irlande), une inscription oghamique écrite en latin.

Alphabet oghamique